こんにちは、りびぃと申します。

普段は工場の生産設備の機械設計をしています。

製造業で仕事をする上で、図面や3Dモデルは常に業務の中心にいる存在です。

といいますのも、図面や3Dモデルを作成をするのは主に設計部署ではあるのですが、それを活用する関係者や場面は多岐にわたるからです。

特に近年では、

- 訪問先企業でのプレゼンテーション資料として使う

- お客様と契約するときの資料として使う

- 部品の製造・機械の組立てをするための作業指示書として使う

- 部品や機械の検査をするための検査書として使う

- 部品の修理・交換をする際の作業要領の確認資料として使う

- 企業内のDX推進をするためのデータとして使う

などのように、設計部署以外の方でも見たり、操作するようにもなってきています。

「・・・で、これはどう読み解けばいいの?」

と困惑することが多いのではないでしょうか?

3Dデータの普及によって専門知識がなくとも、なんとなーくの機械や部品の形程度はわかりますが、そこから必要な情報を抽出できなければ業務に活用することが難しいのです。

そこで今回は、初心者や機械設計の専門外の人にとってもわかりやすいよう、図面や3Dモデルを読み解くためのポイントについて解説していきます。

装置の機能を理解しよう

図面やモデルから読み解くべき情報の中で最優先のものは、その装置の機能です。

まずは全体図(トップアッセンブリ)の内容を見て、その中で「動作する部分」に注目をしてみましょう。

それを見たときに例えば、

- 搬送装置(A地点からB地点まで運ぶ)

- 反転装置(対象物の姿勢を変える)

- 加工装置(対象物を加工する)

- 組立て装置(対象物を組立てる)

- 洗浄装置(対象物から異物を取り除く)

- 検査装置(対象物が出荷可能な品質かを検査する)

- 梱包装置(対象物を梱包する)

などといったように装置を分類すると、図面やモデルが読みやすくなります。

小・中規模の機械であれば図面や3Dモデルのファイル名がそのまま装置名になっていることもあります。

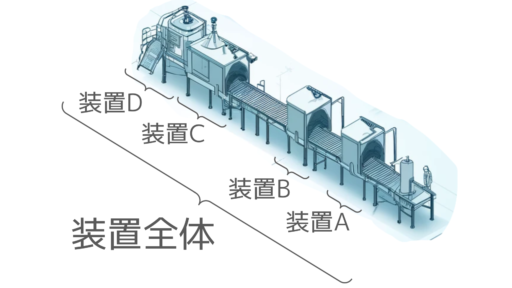

ある程度の規模以上になると装置全体の中に複数の装置(工程)が存在することも少なくありません。

こういった場合にも全体図を見ながら「ここからここまでの範囲が〇〇装置だ」というように、各装置ごとに分けて見てみると理解がしやすくなります。

一方で架台フレーム・カバー・足場などは、その機械のメインの部品たちではない事が多いので、機械の機能を理解する上ではいったん無視してしまっても大丈夫です。

より機能の理解がはかどるコツ

ベテランのエンジニアですと、どのような装置の図面や3Dモデルでも5分程度全体図を眺めていれば、その装置のおおよその機能を理解することができます。

ではこのように、上手く情報を読み取るためにはどうすればよいのでしょうか?

私個人的におすすめなのは「よくある装置の名称と動きを覚えること」です。

生産設備で設計される装置には通称がついていることが多いです。

例えば、搬送装置の分類の中には

- コンベヤ:連続運転で対象物を搬送する装置

- シャトル:往復運動で対象物を搬送する装置

- リフター:対象物を持ち上げる装置

- インデックステーブル:テーブルに対象物を乗せ、テーブルを回しながら目的の位置へ搬送する装置

- ピック アンド プレイス:対象物をアームで掴み、目的の場所へ置く装置

などが生産設備でよく使われています。

このあたりのことを覚えるようになってくると、図面や3Dモデルからの情報がグッと読みやすくなります。

またこれらの用語はエンジニア同士の会話の中にもよく登場してきますので、エンジニアと会話する際にも覚えておいて損はないでしょう。

装置の目的を理解しよう

続いては、その装置が何のために機能を果たすのかという目的を理解しましょう。

装置が動作をするからには、必ず何かしらの理由があります。

例えば、

- Q. 何のために目的地へ搬送するのか?

- A. ワークの保管場所から機械へ投入するため。

- Q. 何のためにワークを反転させるのか?

- A. 後工程でワークの特定の箇所に穴をあけるため。

- 何のために洗浄をするのか?

- A. 後工程でワークを検査する際に、誤検知のリスクを回避するため。

といった感じです。

そもそも設計者は、何かしらの目的を達成するために装置を設計しているわけですので、この目的理解は非常に重要です。

この目的を理解することができれば装置のことをおおよそ理解できたと考えても良いと思います。

ちなみにワークというのは、その機械が処理する対象物のことをいいます。(英語だとworkpieceですが、日本人はみんな略して「ワーク」と呼んでますね。)

例えばコンベヤ上を自動車部品が流れるような機械であれば、その自動車部品がワークといった感じです。

装置の動作原理を理解しよう

もしあなたがDR(デザインレビュー)にて図面や3Dモデルの内容を人に説明したり、その内容を精査する立場にあるのであれば、その装置の動作原理を理解する必要があります。

例えば搬送装置の一つであるコンベヤ一つをとっても、

- モータはどんな種類のものがどこに配置されているのか?

- ベルトの種類はなにか?

- コンベヤは連続運転なのか、起動停止運転なのか。正転逆転の切り替えはあるのか。

- コンベヤを停止させるのであれば、停止のためのトリガーはなにか?(例えば光電センサがワークを検知するなど)

- コンベヤを停止させた際、ワークはどのように位置決めされるのか?

- コンベヤ上でのワークの姿勢はどうなっているのか?

といった感じです。

この時、動作原理を見ていくときにはコツが2つあります。

それは「ワークの動きを追ってみること」と「3つの基本構成の塊で見ること」です

ワークの動き追ってみよう

ワークの動きを追いながら装置の動作原理を確認することによって、各機構がどのようなタイミングでどのように動作するのかを理解しやすくなります。

装置に組み込まれているアクチュエータや機構が動作・機能する際には必ずタイミングが存在します。

そして、その動作や機能するタイミングのきっかけ(トリガー)になっているのがワークであることが多いのです。

ワークを検知したことをきっかけに、A機構が動作し、その動作がきっかけとなってさらにB機構が動作し・・・といった感じです。

最も無難なのは、ワークが装置に投入されていくところから順番に見ていくことです。

- どういう原理でワークが装置の中へ搬入されるのか?

- どういう原理で特定の位置にワークが到達したことを装置が理解するか?

- どういう原理でワークが装置内で位置決めされるのか?

- どういう原理でワークが目的の形状に加工されるのか?

- どういう原理でワークが装置の外へ搬出されるのか?

というようにしていくと、良いかと思います。

私のような設計者も、CADの中でワークの動きを想像しながら設計を進めていきます。

ベテランの機械設計者にもなってくると、たとえ紙に印刷された図面であれど「図面の中で装置が動いて見える」なんて言う人もめずらしくありません。

装置を3つの基本構成の塊で見てみよう

生産設備は一つ一つが特注のようなものなので、例えば同じベルトコンベヤという名前の装置でも中身は千差万別のように思えます。

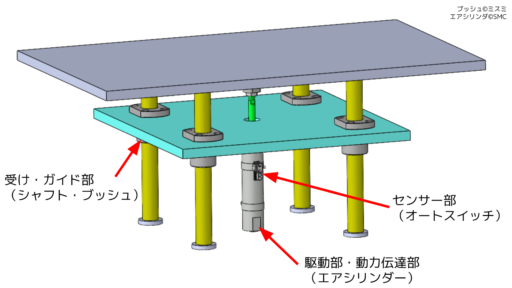

しかし実は多く場合、装置構成は大きく分けると「駆動部・動力伝達部」「受け・ガイド部」「センサー部」の3つになることが多いのです。

例えばリフターであれば、

- 「駆動部・動力伝達部」:エアシリンダーのロッドが上昇し、ワークを持ち上げる。

- 「受け・ガイド部」:リフトアップ時、エアシリンダーにかかる負荷を低減させるためにガイド用シャフトおよびブッシュが取り付けられている

- 「センサー部」:エアシリンダーが下降端にいるのか、上昇端にいるのかを機械が認識するためにセンサーがとりつけられている

といったように、3つの構成がそれぞれ互いに作用しあいながら機械として機能させていることになります。

この例に倣って、他の装置を見るときにも「3つの構成がどこにあるのか」「その3つの構成はそれぞれどのように作用し合っているのか」という目線で見てみてください。

もちろん例外もあり、装置によっては一部が無かったり、別の部位が追加されているものもありますが、基本は3つだと覚えておいてください。